Les infections urinaires (IU) correspondent à des infections du tractus urinaire : au niveau de la vessie (IU basse ou cystite chez la femme) ou au niveau du parenchyme rénal (IU haute ou pyélonéphrite aiguë). Ces infections sont très fréquentes chez les femmes. Chez l’homme, elles sont le plus souvent associées à une atteinte prostatique et chez le jeune enfant à des malformations des voies urinaires, notamment des reflux vésico-urétéraux.

DÉFINITIONS

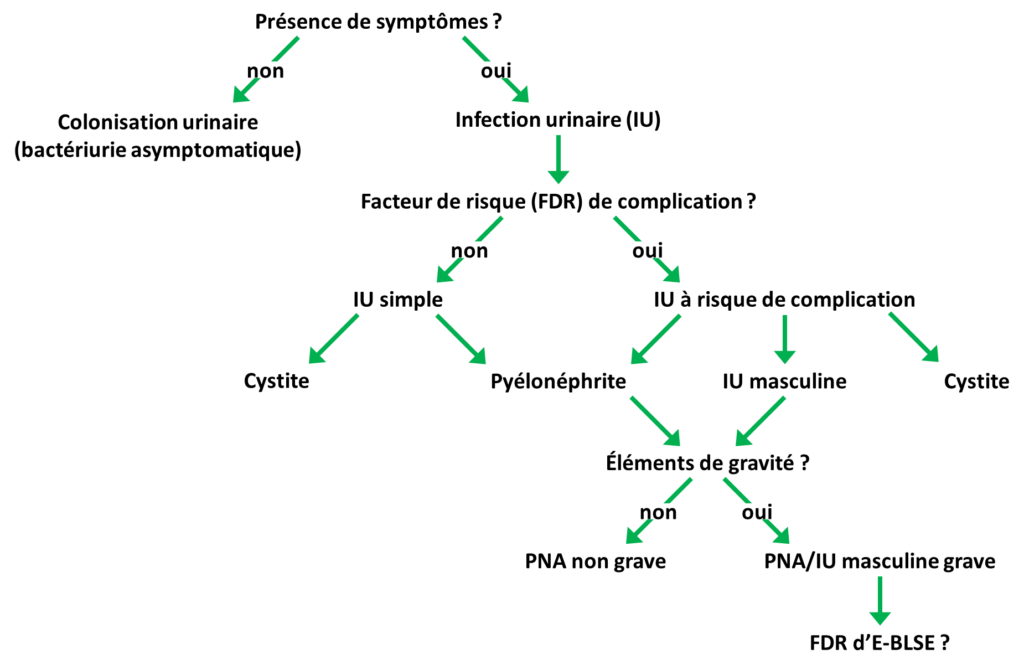

Les principales situations cliniques sont résumées dans l’arbre décisionnel figure I.3.1.

Figure I.3.1 Arbre décisionnel des colonisations et infections urinaires.

Source : Recommandations 2017 de la SPILF, Publié : F. Caron, et al. Practice guidelines for the management of adult community-acquired urinary tract infections, Méd. Mal. Inf. 2018;48;327-58.

Chez la femme, on parle de :

▶ cystite (IU basse) : infection sans aucune atteinte du parenchyme rénal. On distingue les cystites aiguës simples, les cystites à risque de complication et les cystites récidivantes (si au moins 4 épisodes/an) ;

▶ IU haute ou pyélonéphrite aiguë (PNA) : atteinte du parenchyme rénal. On distingue :

▪ PNA non grave (sans ou avec risque de complication) ;

▪ PNA avec critères de gravité, en cas de sepsis grave, choc septique ou en cas d’indication d’un geste urologique ;

▶ colonisation urinaire (anciennement bactériurie asymptomatique) : présence de bactéries sans signe clinique (non recherchée sauf si grossesse ou avant certaines interventions urologiques).

Chez l’homme, les différents tableaux cliniques (prostatites, etc.) sont regroupés sous le terme d’« infections urinaires masculines ».

Une IU est dite à risque de complication pour les patients présentant au moins une des caractéristiques suivantes :

▶ anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire ;

▶ sexe masculin ;

▶ grossesse ;

▶ sujet âgé de plus de 65 ans avec au moins 3 critères de Fried ;

▶ sujet âgé de plus de 75 ans ;

▶ insuffisance rénale chronique sévère (clairance de créatinine < 30 mL/min) ;

▶ immunodépression grave.

Les critères de Fried sont : une perte de poids involontaire au cours de la dernière année, une vitesse de marche lente, une faible endurance, une fatigue et une faiblesse, une activité physique réduite.

Les IU sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes avec deux pics de fréquence : en début d’activité sexuelle et à la ménopause. La grossesse est un facteur de risque d’IU. Chez l’homme, les IU sont plus fréquentes après 50 ans, en lien avec des pathologies prostatiques.

PHYSIOPATHOLOGIE

MÉCANISME

L’arbre urinaire est physiologiquement stérile (sauf urètre distal) en raison de divers mécanismes de défense :

▶ longueur de l’urètre (plus court chez la femme) ;

▶ mictions fréquentes permettant une évacuation de l’urine ;

▶ caractéristiques biochimiques de l’urine peu compatibles avec le développement de bactéries (pH acide, osmolarité) ;

▶ immunité locale.

Cependant, la vessie peut être colonisée par voie ascendante par des bactéries d’origine surtout digestive, parfois génitale, notamment grâce à différents facteurs de virulence (facteurs d’adhésion comme les fimbriæ par exemple). Dans certaines situations, les PNA peuvent être à l’origine d’une dissémination des bactéries par voie hématogène, engendrant une bactériémie.

ÉTIOLOGIES

Les bactéries les plus fréquemment rencontrées sont d’origine digestive : Escherichia coli représente le principal uropathogène (90 % des IU communautaires) devant les autres entérobactéries. Staphylococcus saprophyticus est responsable d’IU chez la femme jeune (15–25 ans). Concernant les IU associées aux soins (nosocomiales ou non), d’autres pathogènes peuvent être en cause dont Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus (chez les patients porteurs de sondes).

FACTEURS DE RISQUE D’INFECTION URINAIRE (DIFFÉRENTS DES FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATION)

Les facteurs de risque sont les suivants :

▶ sexe féminin (urètre court) ;

▶ anomalies de l’arbre urinaire ou génitales ;

▶ trouble de la vidange urinaire (ex. vessie neurologique, hypertrophie prostatique…) et diurèse insuffisante ;

▶ obstruction des voies urinaires (ex. lithiase urinaire, tumeur…) ;

▶ reflux vésico-urétéral ;

▶ grossesse (stase par modifications anatomiques, imprégnation hormonale, modification de la composition des urines) ;

▶ modification de la flore vaginale (antibiothérapie, spermicides, ménopause…) ;

▶ constipation ;

▶ présence d’une sonde urinaire, sondages urinaires répétés, cystoscopie (IU iatrogènes) ;

▶ habitudes hygiéno- diététiques : boissons insuffisantes, vêtements moulants, mauvaise hygiène génito-urinaire…

SIGNES CLINIQUES

Chez la femme, les symptômes retrouvés sont :

▶ lors d’une cystite : pollakiurie, brûlures, impériosité, pesanteur pelvienne, parfois hématurie mais apyrexie, aucune douleur lombaire ;

▶ lors d’une PNA : fièvre (> 38,5 °C) et frissons, sensation de malaise général, douleurs de la fosse lombaire, troubles digestifs inconstants mais parfois trompeurs. Les signes de cystite sont souvent très discrets ou absents. Une PNA peut se compliquer d’un abcès rénal ou d’une bactériémie par exemple.

Chez l’homme, les présentations cliniques sont très hétérogènes, et sont souvent en lien avec une prostatite (douleurs pelviennes, prostate augmentée de volume, douleur au toucher rectal).

Il existe des formes d’IU graves, se traduisant par un sepsis ou un choc septique.

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

ANALYSE DES URINES

BANDELETTE URINAIRE (BU)

▶ seul examen à réaliser en cas de cystite simple ;

▶ chez les femmes enceintes, BU (bandelette urinaire) mensuelle systématique dès le 4e mois de grossesse pour détecter toute bactériurie ; si BU positive ± signes d’IU, réaliser un examen cytobactériologique des urines (ECBU).

Au cours de cette analyse, sont recherchées :

▶ leucocyturie (seuil de détection 104/mL) ;

▶ nitriturie : recherche de bactéries possédant une nitrate réductase réduisant les nitrates en nitrites (seuil de détection 105 UFC/mL). Cette enzyme est principalement produite par les entérobactéries.

| Le diagnostic de cystite simple peut être conforté si la BU est positive (leucocytes + et/ou nitrites +). Performances de la BU : ● chez la femme symptomatique : excellente valeur prédictive négative (VPN [valeur prédictive négative] ; > 95 %) ; exclusion du diagnostic d’IU si BU négative ; ● chez l’homme : excellente valeur prédictive positive (VPP [valeur prédictive positive] ; > 90 %) ; en cas de BU positive, le diagnostic d’IU doit être retenu et faire réaliser un ECBU pour documenter l’infection. Une BU négative n’exclut pas une IU. |

PRÉLÈVEMENT ET ACHEMINEMENT DES URINES

Prélèvement des urines :

▶ recueil idéalement 4 heures après la précédente miction (sinon au minimum 2 heures) ou le matin au lever ;

▶ toilette préalable rigoureuse du méat urinaire pour éviter toute contamination par la flore périnéale ou vaginale.

▶ urines de milieu de jet (après élimination des 20 premiers millilitres), dans un récipient stérile.

Autres modes de prélèvement :

▶ sondage vésical aller-retour ou hétéro- ou autosondage ;

▶ recueil par ponction au niveau du site spécifique dans la tubulure en cas de sonde à demeure ;

▶ ponction sus-pubienne (méthode de référence chez le nourrisson), peu réalisée car invasive ;

▶ collecteur (poche adhésive) chez l’enfant de moins de 2 ans après 30 min de pose mais risque de contamination par le microbiote cutané et digestif.

Acheminement :

▶ acheminement rapide au laboratoire de bactériologie (< 2 h à température ambiante sans milieu de transport), afin d’éviter toute multiplication bactérienne et altération des cellules eucaryotes ;

▶ les urines peuvent être conservées pendant 12 h à + 4 °C sans milieu de transport (une altération des leucocytes est possible après cette durée) ;

▶ recueil en tube boraté pour une conservation des urines pendant 24 h à température ambiante.

EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES (ECBU)

▶ systématique pour les IU autres que les cystites simples ;

▶ contrôle inutile si évolution clinique favorable sous traitement.

La démarche diagnostique est la suivante :

▶ examen cytologique microscopique sur les urines : dénombrement des leucocytes (et des hématies) + coloration de Gram (coloration non obligatoire car faiblement sensible ; seuil de détection 104–105 UFC/mL) ;

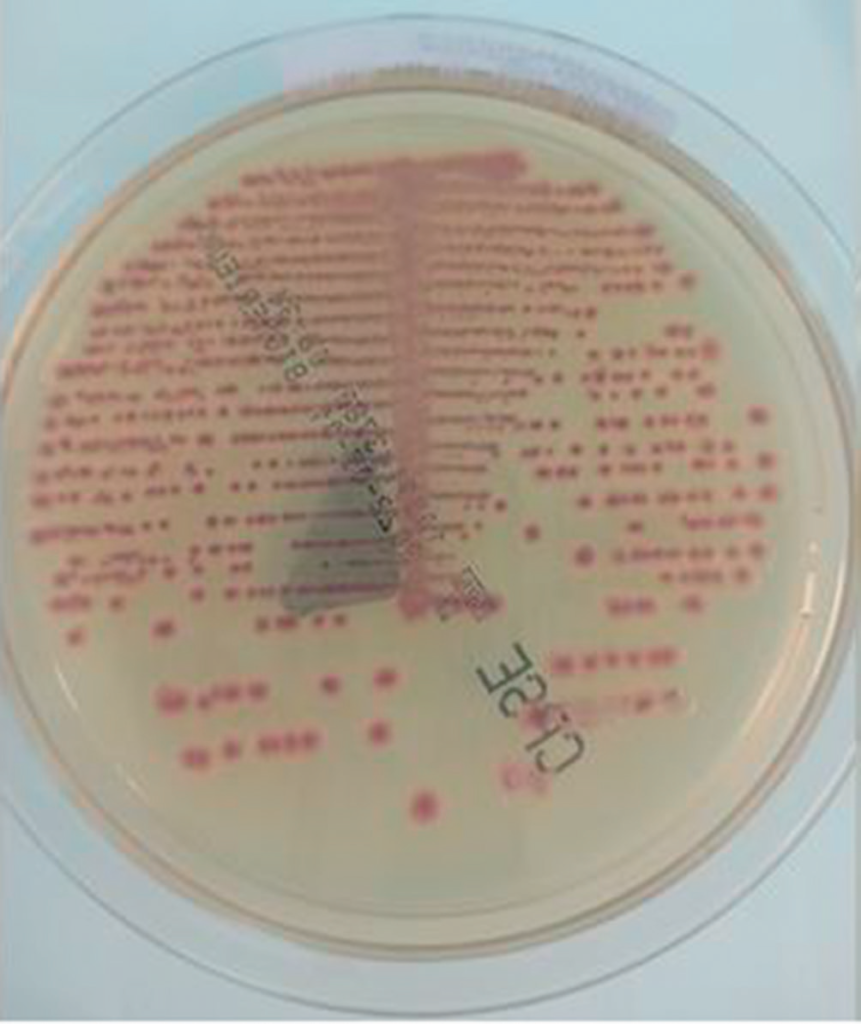

▶ mise en culture : les urines sont ensemencées (10 μL pour les urines de milieu de jet) pour dénombrement semi-quantitatif de la bactériurie après 18 à 24 h d’incubation à 35–37 °C en atmosphère aérobie. L’utilisation de géloses chromogènes permet de repérer rapidement les bactéries d’intérêt, celles-ci apparaissant avec des colonies de couleur spécifique. Pour E. coli, la croissance sur gélose chromogène est suffisante pour son identification finale (figure I.3.2) ;

▶ lecture/interprétation : une IU est, en règle générale, causée par une seule espèce bactérienne (infection monomicrobienne). Au-delà de 2 sortes de colonies, le prélèvement est considéré comme contaminé par de la flore de proximité et non interprétable. Les colonies sont ensuite identifiées (spectrométrie de masse de type MALDI-TOF [Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation/Time of Flight] ou méthodes biochimiques) et les résultats analysés en fonction des proportions de chaque espèce et de leur caractère uropathogène ;

▶ antibiogramme effectué sur les bactéries présentes en quantité jugée significative (voir critères ci-dessous).

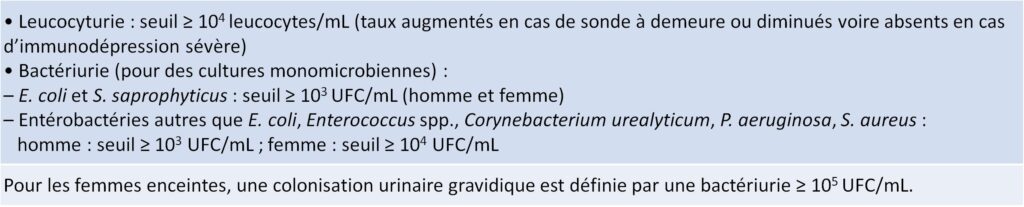

Le diagnostic biologique d’une IU repose sur la présence d’une leucocyturie et d’une bactériurie significatives, c’est-à-dire supérieures aux seuils suivants présentés dans le tableau I.3.1.

Tableau I.3.1 Seuils d’interprétation d’une leucocyturie et d’une bactériurie significatives.

AUTRES EXAMENS

▶ Hémocultures : dans certains cas de PNA et d’IU masculine fébrile..

▶ NFS (numération formule sanguine), CRP (C-Reactive Protein), créatininémie : en cas de PNA.

Pour rappel, le diagnostic d’une IU s’accompagne d’un diagnostic clinique, ainsi que dans certains cas, d’examens d’imagerie (uroscanner, échographie).

TRAITEMENT

L’émergence de résistances doit être prise en compte dans les IU graves. Ainsi, la présence d’entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (E-BLSE) doit être anticipée en raison de son impact sur le choix de l’antibiothérapie.

Les facteurs de risque d’E-BLSE sont : antécédents d’IU ou de colonisation urinaire à E-BLSE inférieurs à 6 mois, traitement par amoxicilline-acide clavulanique/C2G-C3G/fluoroquinolones inférieur à 6 mois, voyage en zone d’endémie d’E-BLSE, hospitalisation de moins de 3 mois, vie dans une institution de long séjour.

CYSTITES AIGUËS

CYSTITES SIMPLES (SANS RISQUE DE COMPLICATION) ET CYSTITES RÉCIDIVANTES (>3 ÉPISODES/AN MAIS < 1 ÉPISODE/MOIS)

Ces infections peuvent être spontanément résolutives dans 25–45 % des cas.

▶ Antibiothérapie probabiliste (monothérapie ambulatoire et per os)

▪ 1re intention : fosfomycine-trométamol, en dose unique

▪ 2e intention : pivmécillinam, pendant 5 jours

Remarque : les fluoroquinolones ne doivent pas être prescrites en 1ère intention, de même que le céfixime, en raison de leur spectre large (impact écologique trop important).

▶ Surveillance : uniquement clinique. En cas de persistance des symptômes au-delà de 72 heures, la patiente doit reconsulter, et un ECBU peut être réalisé.

CYSTITES À RISQUE DE COMPLICATION

▶ Traitement ne pouvant être différé : antibiothérapie initiale probabiliste puis réadaptation avec le résultat de l’antibiogramme (monothérapie ambulatoire et per os) :

▪ 1re intention : nitrofurantoïne, pendant 7 jours ;

▪ 2e intention : fosfomycine–trométamol, à J1-J3-J5.

▶ Traitement pouvant être différé : antibiothérapie initiale adaptée à l’antibiogramme (monothérapie ambulatoire et per os) :

▪ 1re intention : amoxicilline, pendant 7 jours ;

▪ 2e intention : pivmécillinam, pendant 7 jours ;

▪ 3e intention : nitrofurantoïne, pendant 7 jours ;

▪ 4e intention : fosfomycine-trométamol, à J1-J3-J5 ;

▪ 5e intention : triméthoprime, pendant 5 jours.

▶ Surveillance : uniquement clinique. En cas de persistance des symptômes au-delà de 72 heures, la patiente doit reconsulter.

PYÉLONÉPHRITES AIGUËS

Une hospitalisation n’est pas forcément nécessaire sauf si forme hyperalgique, doute diagnostique, vomissements rendant le traitement oral impossible, problème d’observance, traitement particulier nécessitant une prescription hospitalière ou si PNA avec signes de gravité.

PNA SANS SIGNES DE GRAVITÉ

Les modalités de traitement des PNA sans signes de gravité sont :

▶ sans risque de complication : monothérapie : ciprofloxacine ou lévofloxacine (sauf si traitement par fluoroquinolones dans les 6 mois précédents), per os ; sinon céfotaxime ou ceftriaxone, traitement IV : pendant 7 jours ;

▶ avec risque de complication : monothérapie, céfotaxime ou ceftriaxone (à privilégier si hospitalisation), traitement IV sinon, ciprofloxacine ou lévofloxacine (sauf si traitement par fluoroquinolones dans les 6 mois précédents), per os : pendant 10 à 14 jours.

Ce traitement est à adapter aux résultats de l’antibiogramme. Une réévaluation doit être faite à 72 h. Il n’y a cependant pas d’ECBU de contrôle, sauf si l’évolution est défavorable.

PNA AVEC SIGNES DE GRAVITÉ

Le traitement se fait toujours par une bithérapie :

▶ 1ère intention : céfotaxime ou ceftriaxone + amikacine, traitement IV ;

▶ si des antécédents d’IU ou de colonisation urinaire à E-BLSE sont connus et inférieurs à 6 mois et en fonction de l’antibiothérapie antérieure : pipéracilline-tazobactam (ou imipénème ou méropénème) + amikacine, traitement IV.

Une réévaluation est à faire rapidement (relais adapté aux résultats de l’antibiogramme : désescalade thérapeutique). La durée totale du traitement est de 10 à 14 jours.

INFECTIONS URINAIRES CHEZ L’HOMME

Privilégier les molécules à bonne diffusion prostatique.

IU PAUCISYMPTOMATIQUES

Différer le traitement en attendant les résultats de l’antibiogramme puis par ordre de priorité : ciprofloxacine ou lévofloxacine ; cotrimoxazole ; céfotaxime ou ceftriaxone.

IU SYMPTOMATIQUES

▶ ciprofloxacine ou lévofloxacine (sauf si traitement par fluoroquinolones dans les 6 mois précédents) ;

▶ céfotaxime ou ceftriaxone.

Pour les deux formes, les durées de traitement sont :

▶ 14 jours si utilisation de fluoroquinolones, cotrimoxazole ou de bêta-lactamines injectables ;

▶ 21 jours pour les autres molécules ou si uropathie sous-jacente.

En cas de formes graves, le traitement est équivalent à ceux précédemment évoqués pour une PNA grave.

INFECTIONS URINAIRES CHEZ LA FEMME ENCEINTE

COLONISATIONS GRAVIDIQUES

▶ Traitement d’emblée orienté par les résultats de l’antibiogramme :

▪ 1re intention : amoxicilline ;

▪ 2e intention : pivmécillinam ;

▪ 3e intention : fosfomycine-trométamol ;

▪ 4e intention : triméthoprime (à éviter les 2 premiers mois de grossesse).

▶ Durée totale du traitement : 7 jours sauf pour l’association fosfomycine-trométamol (en dose unique).

CYSTITES GRAVIDIQUES

▶ Traitement probabiliste (monothérapie, ambulatoire et per os) :

▪ 1re intention : fosfomycine-trométamol ;

▪ 2e intention : pivmécillinam.

▶ En cas d’échec ou de résistance (et après réalisation d’un antibiogramme) :

▪ 1re intention : amoxicilline ;

▪ 2e intention : triméthoprime (à éviter les 2 premiers mois de grossesse).

▶ Durée totale du traitement : 7 jours sauf pour l’association fosfomycine-trométamol (en dose unique).

PNA GRAVIDIQUES

Prise en charge initialement hospitalière mais peut être suivie d’un traitement en ambulatoire dans certaines conditions (ex. bonne tolérance clinique, formes non hyperalgiques…).

▶ Traitement probabiliste de 1re intention : céfotaxime ou ceftriaxone IV, adapté secondairement aux résultats de l’antibiogramme.

▶ Durée totale du traitement : 10 à 14 jours.

Surveillance clinique maternelle et foetale réalisée à 48–72 h de traitement et ECBU de contrôle recommandé 8 à 10 jours après l’arrêt du traitement puis ECBU mensuel jusqu’à l’accouchement.

PRÉVENTION

Elle repose sur la prise en compte des facteurs de risque avec notamment la correction des anomalies de l’arbre urinaire ou des troubles digestifs (régularisation du transit), la suppression des obstacles, des apports hydriques suffisants pour assurer des mictions régulières, des vidanges régulières de la vessie et le respect des règles d’hygiène. Des oestrogènes en application locale chez la femme ménopausée et après avis gynécologique peuvent être prescrits.

Pour les cystites récidivantes > 1 épisode/mois, une antibioprophylaxie est possible à base de triméthoprime, ou de l’association triméthoprime/sulfaméthoxazole, ou de fosfomycine- trométamol. Cependant, une antibioprophylaxie au long cours n’est pas recommandée en raison des risques de sélection de bactéries résistantes et de toxicité.

Pour les cystites post-coïtales, une prise d’antibiotiques est possible 2 h avant ou 2 h après la relation sexuelle. Une vidange de la vessie est recommandée après les rapports sexuels.

| Points clés ● Les infections urinaires sont des infections très fréquentes et surviennent essentiellement chez les femmes. ● Chez l’homme, les infections urinaires sont fréquemment associées à une atteinte de la prostate. ● Les pyélonéphrites sont des atteintes du parenchyme rénal potentiellement graves. ● Une attention particulière doit être apportée aux infections urinaires au cours de la grossesse. ● Les fluoroquinolones ne doivent pas être utilisées de manière probabiliste dans les cystites. ● La bandelette urinaire a une très bonne valeur prédictive négative chez les femmes. |