INFECTIONS ORL

RHINOPHARYNGITE

Inflammation bénigne des fosses nasales et du pharynx d’origine virale, associant rhinorrhées avec obstruction nasale, éternuements et fièvre modérée.

Pas de diagnostic ni de traitement spécifique ; traitement symptomatique.

ANGINE

SEMIOLOGIE ET AGENTS ETIOLOGIQUES

Inflammation des amygdales souvent associée à une inflammation générale du pharynx. La symptomatologie clinique est dominée par des douleurs de la gorge (odynophagie), une fièvre parfois élevée, et la présence d’adénopathies cervicales.

Il existe quatre présentations cliniques : angines érythémateuses ou érythémato-pultacées, vésiculeuses, ulcéro-nécrotiques et pseudomembraneuses.

La présentation la plus fréquente est l’angine érythémateuse ou érythémato-pultacée (amygdales inflammatoires recouvertes d’un enduit blanchâtre ; 9 millions de cas par an en France), d’origine virale dans 75 à 90 % des cas chez l’adulte, 60 à 75 % chez l’enfant. La présentation clinique ne permet pas de différencier les angines virales des angines bactériennes. Les angines bactériennes sont principalement dues à Streptococcus pyogenes, streptocoque bêtahémolytique du groupe A (SGA). Elles évoluent spontanément vers la guérison mais présentent un risque de complications suppuratives (phlegmon périamygdalien, abcès rétro-pharyngé, adénophlegmon cervical) dans 1 % des cas. Les complications non suppuratives post-streptococciques à distance de l’épisode infectieux, en particulier en pédiatrie, sont aujourd’hui exceptionnelles en France.

Les autres présentations cliniques, liées à des pathogènes viraux ou bactériens et plus rares, sont présentées dans le tableau I.5.1.Inflammation des amygdales souvent associée à une inflammation générale du pharynx. La symptomatologie clinique est dominée par des douleurs de la gorge (odynophagie), une fièvre parfois élevée, et la présence d’adénopathies cervicales.

Il existe quatre présentations cliniques : angines érythémateuses ou érythémato-pultacées, vésiculeuses, ulcéro-nécrotiques et pseudomembraneuses.

La présentation la plus fréquente est l’angine érythémateuse ou érythémato-pultacée (amygdales inflammatoires recouvertes d’un enduit blanchâtre ; 9 millions de cas par an en France), d’origine virale dans 75 à 90 % des cas chez l’adulte, 60 à 75 % chez l’enfant. La présentation clinique ne permet pas de différencier les angines virales des angines bactériennes. Les angines bactériennes sont principalement dues à Streptococcus pyogenes, streptocoque bêtahémolytique du groupe A (SGA). Elles évoluent spontanément vers la guérison mais présentent un risque de complications suppuratives (phlegmon périamygdalien, abcès rétro-pharyngé, adénophlegmon cervical) dans 1 % des cas. Les complications non suppuratives post-streptococciques à distance de l’épisode infectieux, en particulier en pédiatrie, sont aujourd’hui exceptionnelles en France.

Les autres présentations cliniques, liées à des pathogènes viraux ou bactériens et plus rares, sont présentées dans le tableau I.5.1.

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

Un test rapide d’orientation diagnostique (TROD) permet d’identifier les angines à SGA. Il s’agit d’un test immunochromatographique basé sur la recherche de l’antigène polyosidique de groupe A à partir d’un écouvillonnage amygdalien. La recherche par culture sur gélose au sang est possible et permet de réaliser un antibiogramme, utile en cas d’allergie à l’amoxicilline.

TRAITEMENT DES ANGINES A SGA

En cas de TROD positif, une antibiothérapie est recommandée pendant 6 jours. Elle permet de prévenir les complications, de diminuer la durée des symptômes et la contagiosité. La molécule de 1re intention est l’amoxicilline. En cas d’allergie vraie aux pénicillines et non croisée aux céphalosporines, on peut avoir recours à une céphalosporine orale : céfuroxime-axétil (adulte), cefpodoxime ou céfotiam (adulte) ; si l’allergie est croisée, le traitement repose sur un macrolide après réalisation d’un prélèvement de gorge pour déterminer la sensibilité du SGA car il existe en France 15 % de résistance aux macrolides.

OTITE MOYENNE AIGUË (OMA)

SEMIOLOGIE ET AGENTS ETIOLOGIQUES

Surinfection bactérienne de la caisse du tympan se traduisant par un tympan inflammatoire et/ou bombé ; épanchement purulent possible en cas de perforation tympanique. La symptomatologie est dominée par une otalgie et une hyperthermie. Chez l’enfant, l’OMA (otite moyenne aiguë) bactérienne (purulente) fait souvent suite à une infection virale de la sphère ORL (OMA congestive) favorisant la prolifération de bactéries commensales du rhinopharynx, en particulier Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae. L’association de l’OMA à une conjonctivite oriente vers H. influenzae, tandis qu’un tableau clinique bruyant oriente davantage vers S. pneumoniae. Les complications possibles, en particulier liées à S. pneumoniae, sont la méningite et la mastoïdite.

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

Il n’est pratiqué qu’en cas d’otite récidivante, en cas d’otite survenant chez un enfant de moins de 3 mois ou éventuellement en cas d’échec thérapeutique, par un ORL. Dans ces cas, on procède à une analyse bactériologique classique (mise en culture, identification et antibiogramme) d’un prélèvement de pus rétrotympanique après ponction rétrotympanique (paracentèse).

TRAITEMENT

Amoxicilline, 8–10 jours, chez l’enfant de moins de 2 ans ; amoxicilline recommandée pendant 5 jours chez l’enfant de plus de 2 ans et chez l’adulte en cas de symptomatologie bruyante. Ajout d’acide clavulanique en cas de syndrome otite-conjonctivite. En cas d’allergie vraie aux pénicillines, on peut avoir recours au cefpodoxime (chez l’enfant) ou au céfuroxime-axétil si l’allergie n’est pas croisée aux céphalosporines ou, en cas d’allergie croisée, au cotrimoxazole ou à la pristinamycine (chez l’adulte), ou à l’érythromycine-sulfafurazole (chez l’enfant).

SINUSITES

SEMIOLOGIE ET AGENTS ETIOLOGIQUES

Infection bactérienne d’une ou plusieurs cavités sinusiennes.

Les plus fréquentes sont les sinusites aiguës maxillaires, qui se traduisent par des douleurs sinusiennes infra-orbitaires augmentant quand la tête est penchée en avant. Les principales bactéries en cause sont S. pneumoniae et H. influenzae. Les sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales sont plus rares mais plus graves du fait du risque de complications orbitaires ou cérébro-méningées.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic est essentiellement clinique. Les ponctions à visée diagnostique sont réalisées en milieu hospitalier dans les situations cliniques sévères susceptibles de complications graves.

TRAITEMENT

L’amoxicilline est recommandée en 1re intention en cas de sinusite maxillaire. Les autres types de sinusites, plus graves, justifient une hospitalisation et une antibiothérapie spécifique (amoxicilline/acide clavulanique, voire fluoroquinolone antipneumococcique).

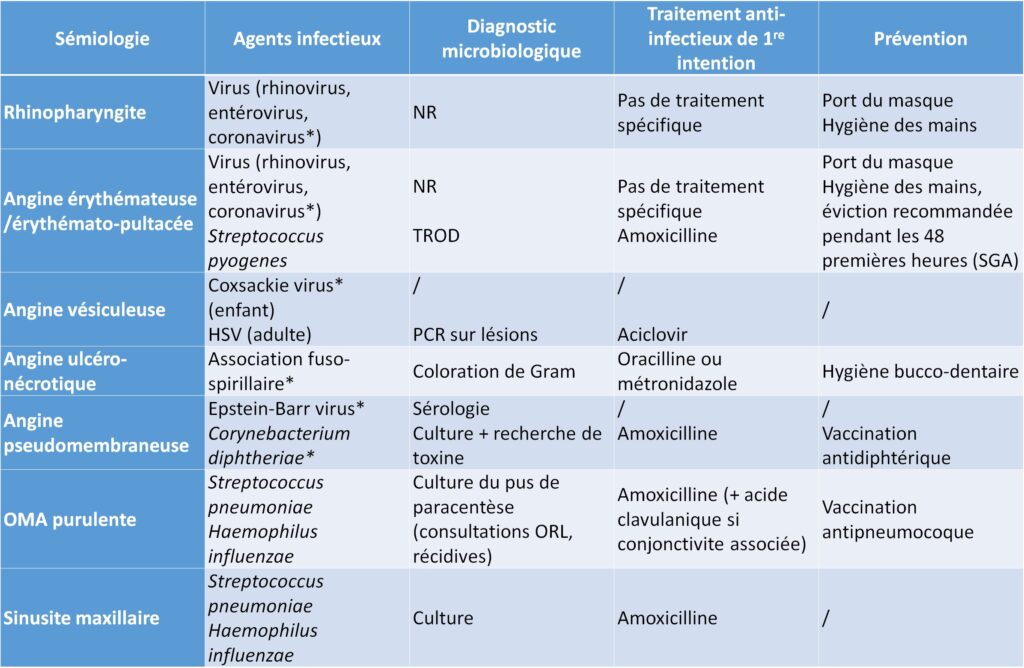

Le tableau I.5.1 reprend les principaux pathogènes bactériens et viraux responsables d’infections ORL, les modalités diagnostiques et les traitements.

Tableau I.5.1 Infections ORL : agents infectieux, diagnostic microbiologique et traitement.

HSV : virus de l’herpès simplex ; NR : non réalisé en pratique courante ; OMA : otite moyenne aiguë ; ORL : oto-rhino-laryngologie ; PCR : Polymerase Chain Reaction ; SGA : streptocoque bêtahémolytique du groupe A ; TROD : test rapide d’orientation diagnostique.

INFECTIONS BRONCHOPULMONAIRES

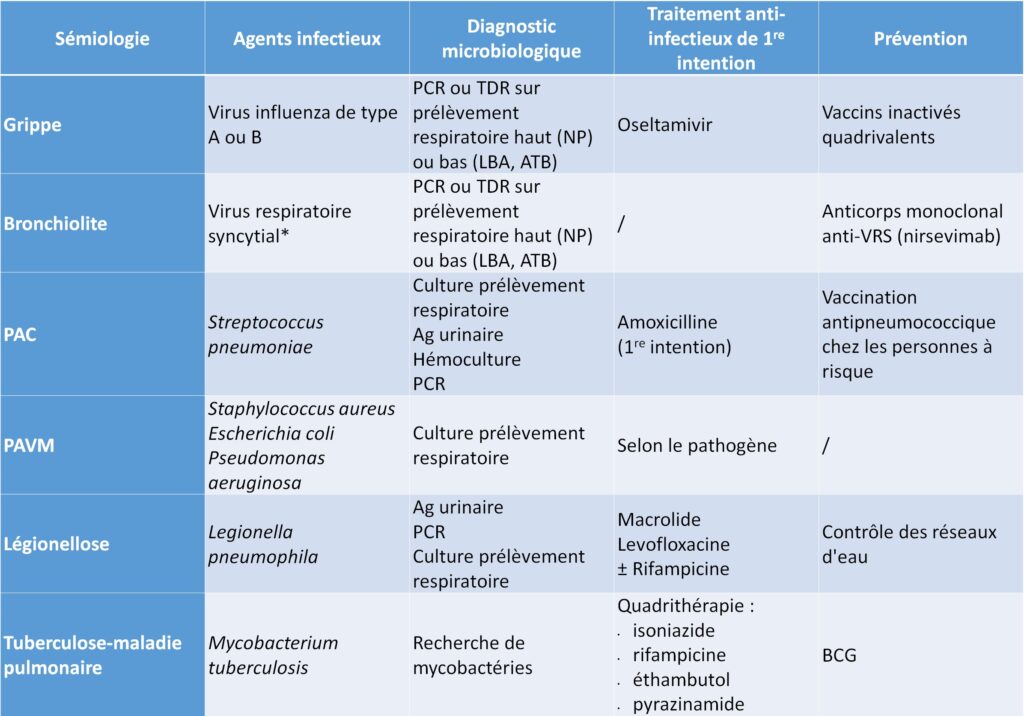

Le tableau I.5.2 reprend les principaux pathogènes bactériens et viraux responsables d’infections bronchopulmonaires, les modalités diagnostiques et les traitements.

Tableau I.5.2 Infections bronchopulmonaires : agents infectieux, diagnostic et traitement.

Ag : antigène ; ATB : aspiration trachéobronchique ; BCG : bacille bilié de Calmette et Guérin ; LBA : lavage bronchoalvéolaire ; NP : nasopharyngé ; PAC : pneumonie aiguë communautaire ; PAVM : pneumonie acquise sous ventilation mécanique ; PCR : Polymerase Chain Reaction ; TDR : test de diagnostic rapide ; VRS : virus respiratoire syncytial.

BRONCHITE

Inflammation des bronches, souvent d’origine virale, dont le signe clinique majeur est la toux avec une fièvre inconstante. Le diagnostic est exclusivement clinique et, chez un adulte sain, ne doit pas mener à une antibiothérapie. Une toux persistante doit faire rechercher une coqueluche due à Bordetella pertussis/parapertussis*.

BRONCHIOLITE

Inflammation des bronchioles, fréquente chez le jeune enfant, particulièrement grave chez les nouveau-nés, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS)*.

PNEUMONIES

SEMIOLOGIE ET AGENTS ETIOLOGIQUES

PNEUMONIES AIGUËS COMMUNAUTAIRES (PAC)

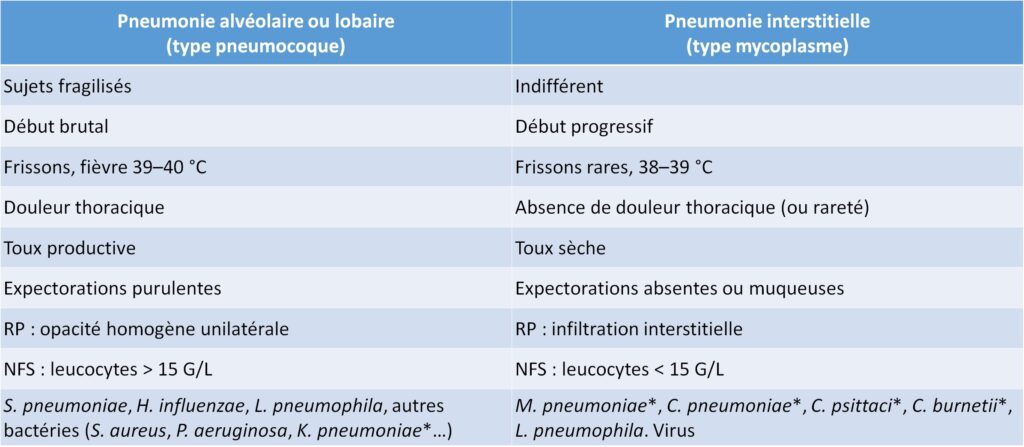

Les PAC regroupent les pneumonies alvéolaires causées par des bactéries pyogènes, et les pneumonies interstitielles (atypiques) dues à des bactéries à développement intracellulaire ou à des virus. Les PAC sont des infections fréquentes, de sévérité variable, devant être prises en charge rapidement. Les principaux signes cliniques de ces deux formes sont présentés dans le tableau I.5.3. L’examen complémentaire de premier choix est la radiographie pulmonaire (RP) qui objective une atteinte du parenchyme pulmonaire.

Les principales bactéries en cause dans les PAC alvéolaires sont les bactéries de la sphère oropharyngée qui disséminent vers le parenchyme pulmonaire à la suite d’une altération des défenses mécaniques et/ou immunitaires du patient : S. pneumoniae, plus rarement H. influenzae, et les bactéries anaérobies dans le cas des pneumonies d’inhalation, fréquentes chez les personnes âgées dépendantes. Le nombre de PAC à pneumocoque est estimé à plus de 200 000 cas par an en France.

Parmi les agents de pneumonies interstitielles, M. pneumoniae évolue selon un mode épidémique ; c’est la seconde étiologie de PAC en pédiatrie, après S. pneumoniae.

Pour certains pathogènes intracellulaires comme L. pneumophila, la présentation clinique est variable et moins bruyante et des signes extrapulmonaires (confusion, diarrhées) sont présents.

S. pneumoniae et L. pneumophila peuvent être responsables de pneumonies graves, associées à un taux de mortalité élevé (> 10 %) et nécessitant une hospitalisation en unité de soins intensifs ou en réanimation. Staphylococcus aureus peut être responsable de pneumonies nécrosantes gravissimes.

Parmi les agents étiologiques viraux, le virus de la grippe donne essentiellement des tableaux associant fièvre et toux. Les complications sont essentiellement des surinfections bactériennes (S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, S. pyogenes), mais la grippe à elle seule peut aussi être à l’origine de pneumopathies sévères (grippe maligne), y compris chez des patients sans facteurs de risque, pouvant conduire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) comme avec le SARS-CoV-2* (COVID).

Tableau I.5.3 Principaux caractères différentiels des deux grandes catégories de pneumonies communautaires bactériennes.

NFS : numération formule sanguine ; RP : radiographie pulmonaire.

PNEUMONIES NOSOCOMIALES

Les pneumonies nosocomiales surviennent en majorité dans les services de réanimation chez des patients sous ventilation mécanique (pneumonie acquise sous ventilation mécanique [PAVM]). Elles représentent la première cause d’infection nosocomiale et de surmortalité en réanimation. Les étiologies varient en fonction de l’écologie locale et du délai d’apparition de la pneumonie à partir de l’hospitalisation. Les étiologies principales des PAVM précoces (< 5 j) sont S. aureus et H. influenzae. Les étiologies majeures des PAVM tardives (≥ 5 j) sont des bacilles à Gram négatif en particulier P. aeruginosa et les entérobactéries (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae…). L’étiologie est recherchée de manière systématique et permet de mettre en œuvre un traitement adéquat.

Des pneumopathies nosocomiales virales sont également possibles, notamment celles causées par le virus de la grippe en période de circulation active.

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

Le diagnostic étiologique n’est réalisé qu’en cas de signes de gravité (atteintes des fonctions supérieures ou vitales…) ou en présence de facteurs de risque de mortalité (âge élevé, comorbidité associée…) chez des patients hospitalisés. Un examen cytobactériologique peut être réalisé à partir de prélèvements « bas » : crachats (examen cytobactériologique des crachats [ECBC]), d’aspirations de trachée ou sur des prélèvements plus profonds prélevés par fibroscopie tels que l’aspiration bronchique, le lavage bronchoalvéolaire (LBA) et le brossage distal protégé (BDP). Il nécessite une analyse semi-quantitative du produit pathologique ; l’interprétation est réalisée en fonction de l’identification bactérienne (commensal ou pathogène présumé) et de la quantification bactérienne (UFC [unité formant colonie]/mL). On apprécie également la qualité du prélèvement sur le nombre de cellules épithéliales et de polynucléaires neutrophiles.

Les milieux de culture utilisés doivent permettre la croissance au moins de S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus et des bacilles à Gram négatif. Les résultats de la culture sont disponibles en 24 à 48 heures pour les principales espèces bactériennes, sauf pour les légionelles qui nécessitent un milieu sélectif et des délais d’incubation prolongés jusqu’à 10 jours.

D’autres méthodes diagnostiques peuvent être utilisées :

▶ détection des antigènes solubles urinaires de S. pneumoniae et L. pneumophila par tests rapides immunochromatographiques ;

▶ PCR (Polymerase Chain Reaction) simplex ciblée sur un pathogène (ex. : L. pneumophila, M. pneumoniae, virus de la grippe), duplex ou multiplex (trousses syndromiques ciblant des pathogènes bactériens et viraux) ;

▶ tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour la grippe et le VRS*, le plus souvent immunochromatographiques, permettant un résultat en moins de 30 minutes mais de sensibilité inférieure à une technique de biologie moléculaire.

Pour les PAC virales, le diagnostic peut être réalisé à partir d’un prélèvement respiratoire « haut » (écouvillon ou aspiration nasopharyngée) ou « bas ».

Pour les patients atteints de PAC et hospitalisés, des hémocultures doivent être systématiquement prélevées car les PAC sont souvent associées à une bactériémie. D’autres examens biologiques sont associés : NFS (numération formule sanguine), CRP (C-Reactive Protein), gaz du sang…

TRAITEMENTS

TRAITEMENT DES PAC

Le traitement probabiliste des PAC repose sur la classification des patients en fonction des comorbidités, de l’âge et des signes de gravité.

Toute antibiothérapie probabiliste, quelle que soit la classification du patient, doit être active sur S. pneumoniae :

▶ adulte sain, sans signe de gravité = amoxicilline (5 à 7 j). L’efficacité du traitement doit être systématiquement évaluée à 48–72 heures ;

▶ patients âgés/avec facteurs de risque = amoxicilline/acide clavulanique ou C3G (céphalosporine de 3e génération) injectable ou macrolides ou fluoroquinolone antipneumococcique (lévofloxacine). Ces patients sont généralement hospitalisés et bénéficient le plus souvent d’un diagnostic étiologique ;

▶ la prise en charge initiale des pneumonies graves doit tenir compte en priorité du pneumocoque et de la légionelle : le traitement probabiliste est donc une bithérapie associant une C3G injectable (ceftriaxone, céfotaxime) et une molécule antilégionelle, qui doit posséder une bonne diffusion intracellulaire : macrolides en 1re intention ou lévofloxacine.

Les antibiothérapies spécifiques sont développées dans les chapitres dédiés aux bactéries.

TRAITEMENT DE LA GRIPPE

PREVENTION

▶ Vaccins antipneumococciques (voir ITEM II.17). Pour les personnes (adultes et enfants) âgées de 2 ans et plus, à risque élevé d’une infection pneumococcique dont les PAC, la vaccination associant VPC13-VPP23 est fortement recommandée.

▶ Vaccin antigrippal.

TUBERCULOSE

La tuberculose pulmonaire est une infection bactérienne chronique liée à des bactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis. C’est une maladie à transmission interhumaine le plus souvent par voie aérienne (voir II.9).

EXACERBATIONS DE BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES (BPCO)

Les exacerbations de BPCO peuvent être d’origine virale ou bactérienne. L’argument clinique prépondérant en faveur d’une étiologie bactérienne est la mise en évidence d’une purulence verdâtre franche des crachats. Le diagnostic étiologique n’est pas fait systématiquement et l’indication d’une antibiothérapie probabiliste repose essentiellement sur la clinique et le stade de la BPCO.

| Points clés ● L’étiologie bactérienne des pneumopathies est variable en fonction du contexte communautaire ou nosocomial, de l’âge et du terrain du patient (immunodépression). ● S. pneumoniae est le principal agent pathogène impliqué dans les pneumonies aiguës communautaires (PAC) de sévérité variable. ● L. pneumophila peut aussi être à l’origine de PAC sévères. ● Les PAVM sont principalement dues à S. aureus et à des bacilles à Gram négatif. ● La grippe peut être à l’origine de pneumopathies gravissimes (grippe maligne) pouvant conduire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). ● Les surinfections bactériennes post-grippales sont souvent causées par S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus ou S. pyogenes. ● Les infections ORL sont le plus souvent virales et ne nécessitent pas d’antibiothérapie. ● Les infections pulmonaires bactériennes à S. pneumoniae ou à L. pneumophila ou grippales sont potentiellement graves. ● La gravité des PAC liées à S. pneumoniae justifie de débuter en urgence une antibiothérapie efficace sur cette bactérie (amoxicilline). |

| Remarque Pas d’effet protecteur du vaccin H. influenzae b vis-à-vis des otites et des PAC (liées à des souches généralement non capsulées autres que H. influenzae type b). |